-

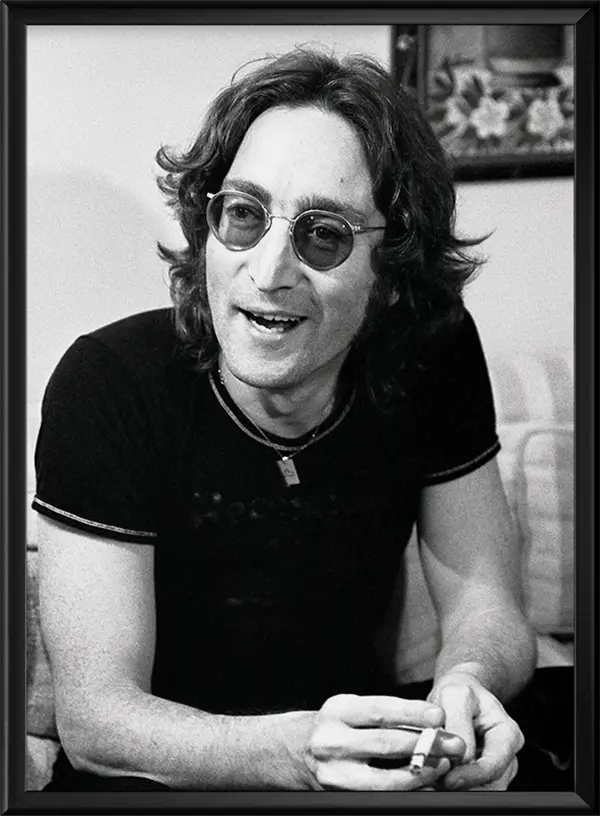

1960年代、ビートルズはポップカルチャーやロックミュージック、そしてロックを志す若者たちに計り知れない影響を与え、音楽と若者文化の発展に多大なる貢献を果たしました。

レノンが単独で、あるいは中心となって手がけた楽曲は、内省的で、時に深い孤独や心の葛藤を一人称で綴った個人的なものが多く見受けられます。

レノンのこうした内面を映し出す作風と、マッカートニーによる明るく軽やかな作風とが見事に調和し、ビートルズの楽曲にかつてないほどの多様性と深みをもたらしました。

THE

-

ビートルズ初の大ヒット曲「プリーズ・プリーズ・ミー」をはじめ、「涙の乗車券」、「アイ・フィール・ファイン」、「ア・ハード・デイズ・ナイト」、「ヘルプ!」といった楽曲は、実質的にレノンの手によるものです。

また、マッカートニー作の「ミッシェル」などに聴かれる感傷的で哀愁に満ちた旋律には、彼の生来の楽天的なメロディー感覚に、レノンの内省的な性格や音楽性が深みと陰影を与え、独特の哀愁が漂う作品へと昇華されました。

1966年にはジョンの一存によって解散したビートルズですが、ジョンのソロでの活動はその後も続きます。

BEATLES

ビートルズとしての公演活動を終えた後、ジョン・レノンは、本格的なソロ活動に入る前の過渡期において、二番目の妻であるヨーコ・オノと共に、音楽表現の新たな可能性を模索する取り組みを始めました。

SOLO

1960年代末から1970年代初頭にかけて、レノンはアメリカに対するベトナムの抵抗戦争に反対し、オノ・ヨーコと共にいくつかの平和的な反戦プロテストを行いました。最も有名なのは1969年にアムステルダムのヒルトンホテルで行われた6日間の「ベッド・イン」抗議活動です。結婚直後に行われたこのパフォーマンスは、ハネムーンに対するマスメディアの関心を利用し、報道陣を毎日ホテルに招き入れる形で行われました。

1969年末には、ニューヨークから東京まで12の主要都市に「WAR IS OVER! IF YOU WANT IT – Happy Christmas from John & Yoko」というシンプルな白黒のビルボードを設置しました。このメッセージはポスター、チラシ、新聞広告を通じてさらに広まりました。

こうした反体制的行動と反戦姿勢により、レノンはアメリカ政府、特にリチャード・ニクソン政権から警戒され、FBIによる監視対象となりました。

1971年、ジョン・レノンは、民衆の力を称え、社会変革への情熱をストレートに表現したシングル「パワー・トゥ・ザ・ピープル(Power to the People)」を発表しました。

力強いリズムとメッセージ性に満ちたこの楽曲は、当時高まっていた市民運動や社会運動の象徴となり、レノンの社会的メッセージを世界へと響かせました。

1971年6月、ジョン・レノンは自身のソロ活動の中でも最も象徴的な作品の一つであるアルバム「イマジン」の制作に着手しました。アルバムは発売と同時に世界的な反響を呼び、アメリカ、イギリス、日本においていずれも第1位を記録する大ヒットとなりました。

その後も、「サムタイム・イン・ニューヨーク・シティ」(1972年)、「マインド・ゲームス」(1973年)、「心の壁、愛の橋(Walls and Bridges)」(1974年)など、精力的に作品を発表し続けます。特に「マインド・ゲームス」では精神的自由を、また「ナンバー・ナイン・ドリーム」では幻想的な世界観を描き、音楽的探求をさらに深めました。

1975年2月、ジョン・レノンは、自身の音楽的ルーツに敬意を表する形でカヴァー・アルバム『ロックン・ロール』を発表しました。

この作品は、1950年代から60年代にかけて彼が影響を受けた名曲の数々を再解釈したものであり、その中でも「スタンド・バイ・ミー」は特に高い評価を受け、大きなヒットを記録しました。

1980年、長い沈黙を破り、ジョン・レノンは再び音楽の世界へと歩みを進めました。ジョン・レノンが選んだ帰還のかたちは、オノ・ヨーコとの共作アルバム「ダブル・ファンタジー(Double Fantasy)」の発表というものでした。

このアルバムには、夫婦として、親として、そして芸術家として成熟した二人の姿が映し出されており、人生の喜びと日常の美しさを静かに、しかし確かな言葉で語りかけてきます。音楽性はより穏やかに、しかし魂のこもったメッセージは以前にも増して力強く、多くの人々に希望と感動をもたらしました。

1980年12月8日、ニューヨーク・ダコタ・ハウス前にて、ジョン・レノンは狂信的なファンによって銃撃され、40歳という若さでその生涯を閉じました。

世界中はこの突然の知らせに大きな衝撃と深い悲しみに包まれ、ニューヨーク・セントラルパークでは数万人に及ぶ人々が集まり、ジョンを追悼する静かな祈りが捧げられました。

2014年、国連児童基金(UNICEF)は#IMAGINEキャンペーンを開始し、子どもたちの課題を訴え支援金を募るため、100人以上の著名人による「Imagine」のリメイク版を制作。一般参加者もアプリで録音を送り、アップロードごとにパートナー企業が1ドルを寄付しました。